孙武军:1981届中文专业毕业生,现宁波广电集团专题部记者、编导。1979年考入舟山师专中文系,毕业后留校任教。1992年调宁波师范学院中文系(现为宁波大学)任教。1999年调宁波有线电视台社教文艺部任记者、编辑。在师专任教时曾获得过教坛新秀称号。到电视台后,作词的VTT节目《灯塔人》、《教师的故事》获全国有线电视台同类节目一等奖和二等奖。曾获得宁波市优秀歌曲评比一等奖。

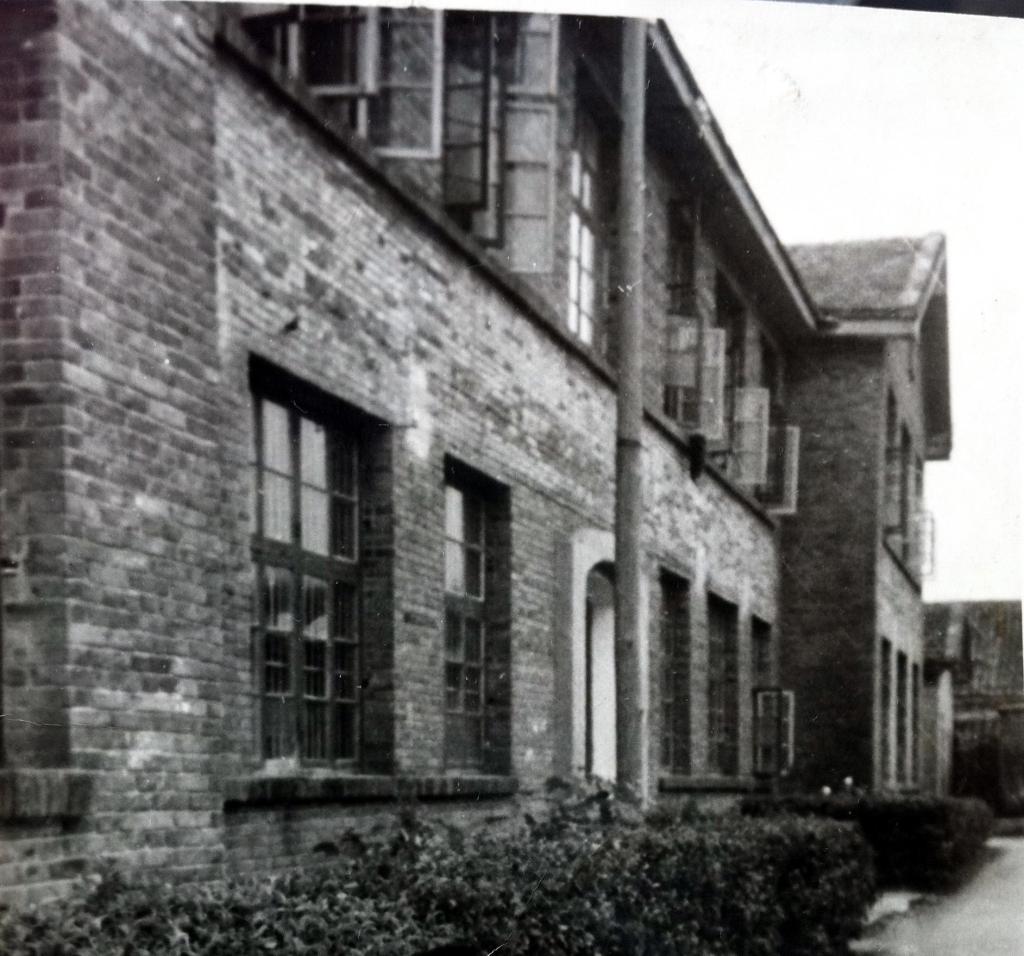

1971年的夏秋之际,王叔叔带着我和我的14岁走在定海昌国路上。砂石路沙沙响,我们走到了一堵青砖灰泥的高墙旁。

当时,父亲在毛洋周的定海守备区任职。在一座破庙里的皋洩中小学昏暗的教室里,我读了一年初中后眼睛近视了。不知是不是这个原因,父亲想让我回定海读书,就托了认识的王叔叔帮忙,他曾是全军射击标兵。王叔叔要带我进这座高墙内,说这里是定海二中,可是我不肯进去,因为我听说这里是舟山师范学校。我从小就有两个不愿,一不愿当医生,二不愿当老师。

王叔叔无奈之下,只好又带我往前走到舟山中学。当时已经开学上课了,就安排我插班,又安排好宿舍。

1979年的早春,我又来到了定海昌国路上的这座高墙旁,这次我自己带着我的22岁。我从舟山中学高中毕业后,经历了三年插队,两年乡邮员,在1978年参加高考,被浙江师范学院舟山分校录取,学校正在这座高墙里。

高考时我不知天高地厚,第一志愿填的是北京大学。虽然心高,但毕竟天赋有限,底子太薄。我初中只读了一年半,高中两年。虽说成绩一直很好,可那时一会停课,一会学工,一会学农,一会摘橡子,没学到多少知识。记得我在舟山中学初二,1972年的元旦时写了一首长诗叫《迎新年 舞红旗》。福态善相的语文老师尤伯翔老师拿着这首诗找我,说你这诗可以不分行,连起来叫散文诗。我惊讶,原来还有散文诗这种东西啊!这首散文诗套红发表在舟山中学的校刊上,是我发表的第一首诗。

如是今天,我想我一定能考上北大的。当时,我的物理、化学一窍不通,老师讲课时我只感觉声音就在耳朵外面转啊转,就是进不去耳朵里面。但是,我高中毕业时,物理和化学成绩都是95分。

那时,我在临城邮电支局当乡邮员,每天骑辆邮绿色的永久牌加重自行车,在老碶头、阵岙、洞岙、高峰一带送信。送信之余就是在潮湿阴暗的小室中读诗、写诗。累了就看趴在窗户上的壁虎。

1978年1月,我的两首诗在正式文学刊物《杭州文艺》上发表了,平生第一次拿了9元钱的稿费。我想我不读大学也可以写诗的,高尔基、杰克·伦敦都没有读过大学。但是,我高二时的语文老师谢之勃老师给我写信,他和尤伯翔老师一样,都曾是舟山名师,那时已经退休回到家乡余姚陆埠。他一笔一划地写信劝我参加高考,他那谆谆的字语丝丝颤抖着。谢老师很瘦,肺气肿,给我们上课时是坐着的,站不住。当时我还奇怪,那时很少见老师上课有坐着的。错过了1977年恢复高考后的首届高考,第二年,我在临城庄家庙的一所中学里参加了高考。没读过多少书,更没条件好好复习,结果只考进了浙江师范学院舟山分校。

拿到录取通知后,忘了是不是痛哭过一场。但我还是来了,是知识的魅力,是学习的渴望,是读书的氛围,让我抛却那一点虚荣心,走进这个不太像理想中的大学的地方。在那座砖瓦木板的楼上,旧木地板的吱吱咚咚中,开始了我三年的高校生涯。

仿佛有一种如清风廓天般的魔力,一旦坐进教室,面对老师,面对知识,什么学校好坏,早已不在意了。正是这所学校,给了我生命中最美好的岁月。我遇到了方牧老师这样一批恩师,遇到一班好同学,遇到了中国思想解放运动的大好时机。五千年中国,这是一道最为重要而鲜明的分水岭,中国正在史无前例地突破沉重的封闭与禁锢,走向开放的世界,未来一片光明灿烂!而我的学校,就架在这道分水岭上,无论它如何简陋,如何渺小,它都意义非凡。而坐在这座校园里的我,也无上荣耀地加入了这个伟大的时代。我努力读书,关注社会,开始形成自己独立之思考、自由之人格。我充满理想,激情澎湃,创办油印学生文学刊物,发疯般地写诗。那时,鱼龙混杂泥沙俱下地几乎是每天一首,没写就觉得这一天白活了。一个伟大时代,会在一个人的身上显示出它标志性的细节,那就是纯真,就是激情,就是理想。

1980年的4月,《诗刊》“新人新作小辑”中发表了我的《回忆与思考》和《让我们笑》两首诗。3个月后的一天,我放学时在校门卫意外拿到《诗刊》的一封信,通知我去北京参加第一届青春诗会。手中这张薄薄的纸,刹那间像心脏加速器,加得我的心都快跳出胸膛了!学校也为我高兴。领导特地对我说,你是学生中第一个能出差报销的。

我来到北京,和顾城、舒婷、江河、梁小斌、徐敬亚、王小妮、叶延滨、杨牧、高伐林、张学梦等17位青年诗人一起,聆听艾青、田间、臧克家、李瑛、黄永玉、袁可嘉等前辈大师的教诲,互相学习讨论诗艺,阅读抄录许多从不知道的各国名诗,日夜思考创作。我成为了朦胧诗一代的诗人,加入了崛起的诗群。1980年的“青春诗会”是我生命中第一个里程碑。我不知道,这座里程碑是永远地矗立北京虎坊路15号《诗刊》社的那个开满金合欢花的院子里,还是矗立在定海浙师院舟山分校的这座校园中。这座校园,是这个里程碑的一片地基。

从北京回到学校后,学校特地安排我给同学们汇报了我在北京的情况。会上我没有讲一个小故事。我在青春诗会结束后,和新疆的杨牧兄结伴,从北京一路南下,过南京、无锡、苏州、上海、杭州,见了许多诗友。在南京去卫岗的前线歌舞团见诗人贺东久,他与任红举合写的歌词《中国,中国,鲜红的太阳永不落》,差点成为新的中华人民共和国国歌的歌词。他见我就说,我没想到舟山居然会出一位诗人!他的爱人以前是舟山380医院的医生,他知道舟山。舟山就是这样出了一位诗人,而且,培养出这位诗人的,是舟山历史上第一个文科的大学。

1981年毕业后,我留校中文系任教。还是二楼的那间木地板的教室,我只是换了一个位置,从听课的座位走上了讲台。人生就是这般奇妙,当年我不肯进去的地方,竟放置了我如此难舍的情缘。

我教的第一届学生里又出来了一位诗人。第一天下课,郑复友就拿着他的一叠诗走上来给我。我读了之后对他说,你先把句子写通了再说。不想一年之后,他句子不但写通了,而且还是很成熟的激情饱满、想象充沛的诗句了。后来他成为舟山知名的诗人,写出《洛华岛》这样的好诗,也参加了《诗刊》的诗会。

之后,浙江师范学院舟山分校就改成了舟山师范专科学校。

1986年,一位瘦瘦的轻声细语的年轻人来到学校找我,说他是水产学院的学生,也写诗,叫叶德荣,阿德。他的哲学课老师叫任群杰,很有思想。他想让我到水院去见见他的老师。我就去了。见到群杰后,一见如故,相谈甚欢。阿德就住在他宿舍里,房间狭小,俩人白鸽笼,一上一下。现在还有这样的师生吗?群杰是岱山高亭人,水院77级的,毕业后留校。他本来专业是捕捞,但他喜欢哲学,后到浙江大学进修哲学,参加过中国新时期改革开放历史中著名的莫干山会议。他约我一起去朱家尖考察,想和当地政府一起策划开发朱家尖。我们就和当时的朱家尖区区长王依欣一行考察了朱家尖全岛。回来后,我写了长篇考察记《处女岛》,在《舟山日报》上连载,这可能是最早全面介绍朱家尖的文章。

我和水院的交集,还有一次就是我们师专教师篮球队和水院教师队比赛。我从小打篮球,在舟中高一时曾是舟山地区中学生篮球队队员,参加过全省比赛。那次两校教师的球赛我校大败,毕竟是对手是水产学院,人才济济。

前年,在宁波美术馆的一次二人画展上,碰到其中一位画家叫柴小华,是宁波大学的。我见他面熟,他也说见过我。原来他就是水产学院的,后来到宁波清水浦的水院分院,和宁波大学合并了。我仿佛想起,见他面熟,是因为他当年就是水院教师篮球队的。另一位画家林海勇是我朋友,以前也在舟山师专。我调到宁波师院后不久,他也因为爱人在宁波调到了宁波,现在宁波城市学院。他爱人是舟山师专88级中文系的,是我学生。

1992年秋天,我离开了读书、教书13年的舟山师专,留下了我的青春岁月,我的燃情岁月,我的诗歌岁月。虽然直至今天,这些人生中最为珍贵的事物在我身心中不会消失,但是,那毕竟与往事不同了。

我们留恋往事,我们怀念往事,我们甚至会将往事当成是我们的美好前生,这究竟是为什么?这真的是往事无比美好吗?还是我们对自己生命的珍视?是不是因为我们灵魂的珍贵,那些曾经善待过我们的时空,就成为了我们总想回去的地方?

在我离开舟山师专6年后,师专与水产学院合并了,成为了新的浙江海洋学院。我从师专到水产学院,完成了一个圆满的轮回——也许它们前生就是在一起的。

今天,真的就是今天,2016年1月9日,我才知道,我14岁时不肯进去的那座高墙,我22岁时毅然走了进去的地方,竟是宋淳熙十六年、即公元1189年建成的定海县学旧址。我曾和同学在校内的古池石桥边留过一张影,今天才知道那就是古学宫的泮池。已经忘了为什么,当年在里面读书时竟会不知道此处风水的来历。827年人魂牵萦,827年文脉不绝,这里有着多么深厚而宏大的人文精神啊。也许正是这种精神,悄悄地涓涓滴滴注入了我生命的血脉,使我的感情如此丰满,使我的思想如此坚韧,使我如此地怀念舟山,怀念我的学校。

2016年1月9日 于宁波姚江畔寓所