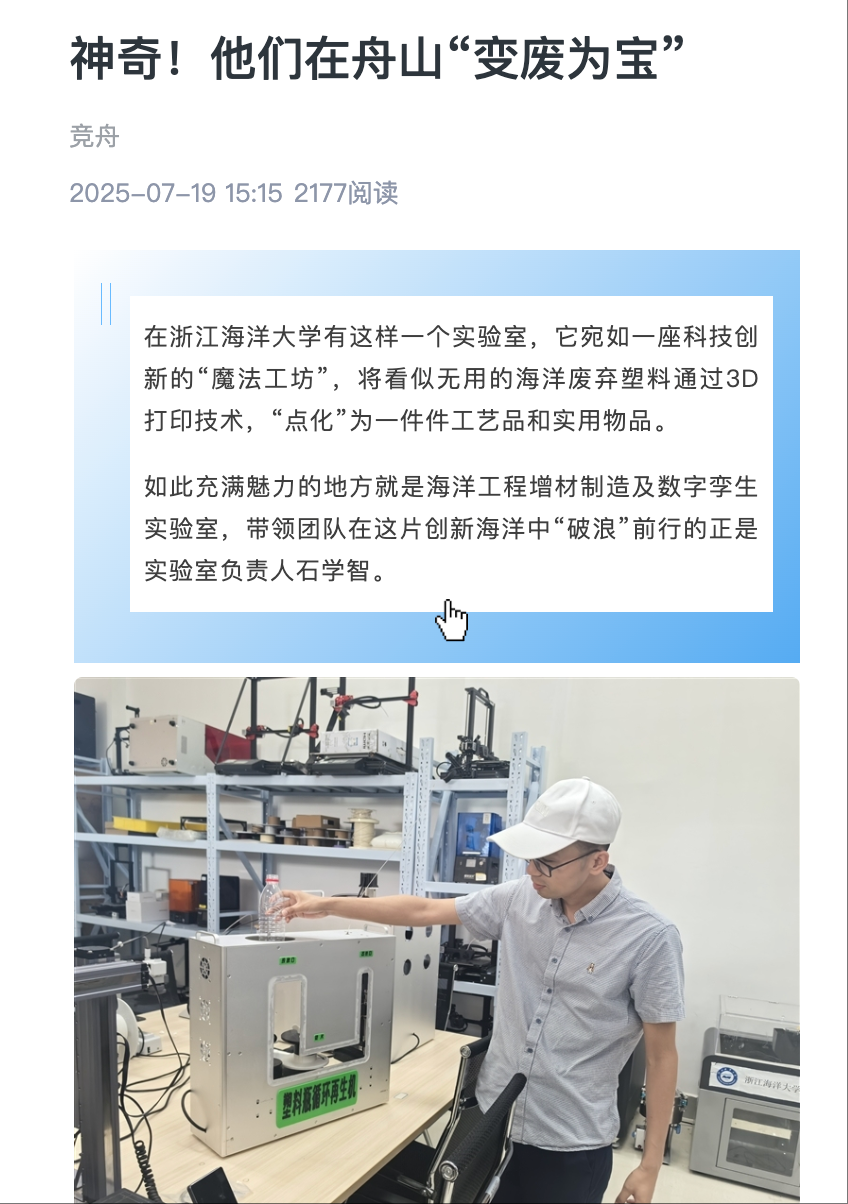

在浙江海洋大学有这样一个实验室,它宛如一座科技创新的“魔法工坊”,将看似无用的海洋废弃塑料通过3D打印技术,“点化”为一件件工艺品和实用物品。

如此充满魅力的地方就是海洋工程增材制造及数字孪生实验室,带领团队在这片创新海洋中“破浪”前行的正是实验室负责人石学智。

源于海洋的科研使命

石学智深耕3D打印技术研究十余年。2023年,他协助乌克兰院士Petro Pavlenko教授组建了一支跨学科科研团队,建立起专注于海洋场景的3D打印技术创新体系,研究核心聚焦于海洋环保、海洋装备、海洋工程和海洋食品四大领域。

“说到海洋环保,在舟山,最直观的挑战就是海洋垃圾。”石学智介绍道。特别是废弃渔网不仅破坏海洋景观,更对海洋生态系统造成持续性威胁。一次海边调研中,他目睹了大量废弃渔网死死缠绕在礁石和浅滩上,一些海洋生物被困其中,无助挣扎的景象令他心头发紧。

“海洋赋予了我们太多,我们有责任为它做点什么。” 石学智坚定地说。

经过深入调研,他发现渔网回收面临着诸多难题:无人收购、码头拒收、回收料价值低等。与此同时,环保公益组织也因缺乏有效激励,难以动员足够的志愿者参与清理。

石学智的脑海中逐渐萌生了一个大胆而创新的想法:将3D打印与海洋垃圾回收结合起来。“3D打印技术近年来发展迅速,如果能利用便携式设备,将海洋废弃塑料特别是废弃渔网现场回收并转化为可打印的材料,这不仅能缩短回收产业链、解决处理难题,更能推动垃圾处理设备小型化,让环保技术从万吨级工厂走向社区,完成从集中治理到源头重生的环保模式革新,最终提升公众对海洋环保的关注度和参与度。”这个想法犹如一颗种子在石学智的心中生根发芽。

产学研融合创新实践结硕果

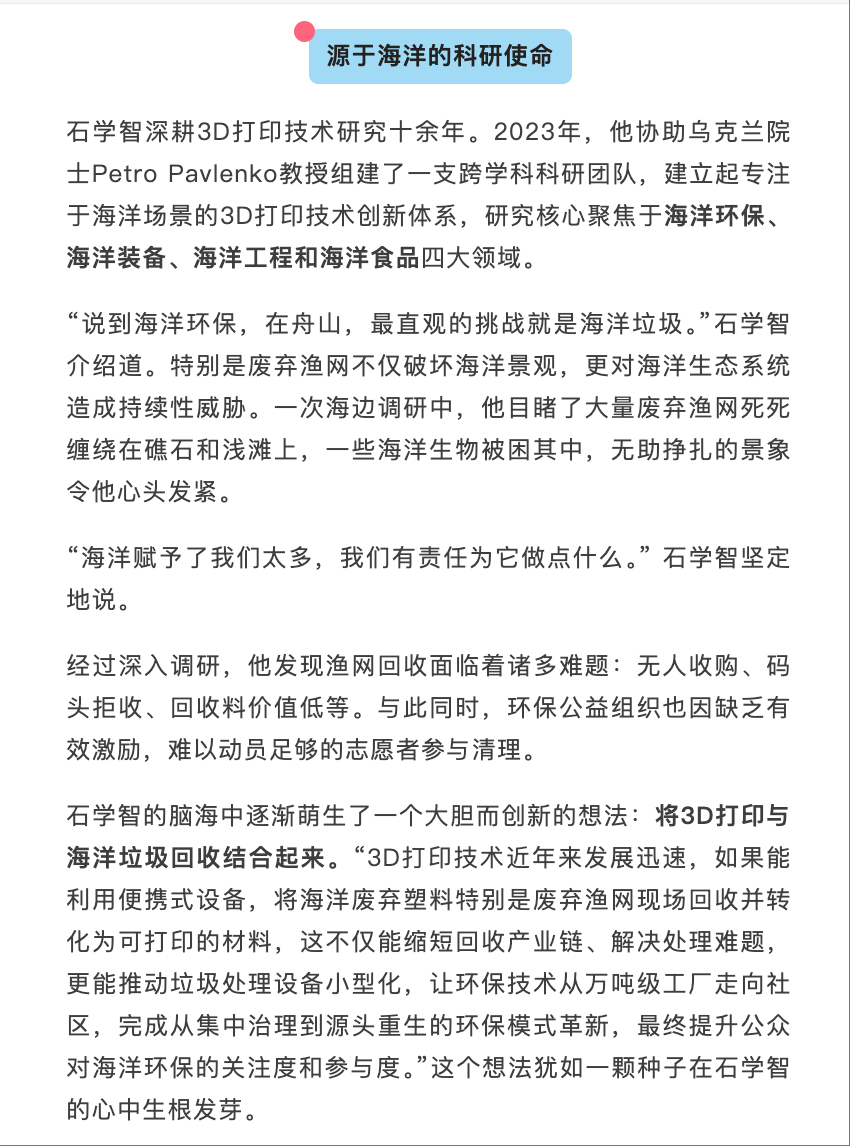

有了想法,就要付诸实践。石学智团队首先计划开发小型便携式设备,用于现场回收渔网、浮球、塑料瓶等海洋废弃塑料。

在研发过程中,团队面临着诸多技术难题。比如,如何将不同类型的海洋废弃塑料高效分离并转化为适合3D打印的材料;如何在保证设备便携性的同时,确保其稳定性和耐用性。为了解决这些问题,石学智带领团队日夜奋战在实验室,查阅大量资料,进行了无数次的实验。

近期,该实验室成功研发塑料瓶循环再生机,通过3D打印技术,将废弃塑料瓶循环利用,打印出各类塑料制品。同时,针对各类海洋废弃塑料的拉丝造粒一体机也取得了重大突破,已完成工程样机测试。

石学智深知产学研融合的重要性,积极与“宁波坚锋”和“舟山金科”两家企业展开合作,共同攻克技术难关,推动海洋垃圾回收及再生项目的产业化进程。

“宁波坚锋”作为专业从事废弃塑料再生利用的高新技术企业,在产学研合作中重点发挥其塑料溯源技术优势。通过搭建全产业链的线上溯源平台和碳积分计算系统,实现了回收材料从源头到终端的透明化和可追溯性。

消费者只需扫描产品上的二维码,就能清晰地了解到材料来源地、生产厂家及加工过程,这种透明化管理系统极大地增强了消费者对回收塑料的信任感,提升了再生塑料制品的市场公信力。

而“舟山金科”聚焦废弃渔网的资源化利用。由于废弃渔网上往往附着大量的有机物,如死鱼、藻类等,传统的高压水枪清洗方式不仅耗水量大,而且对环境也有一定的影响。

石学智团队联合舟山企业开展技术攻关,筛选高效的生物酶或细菌,利用生物酶技术分解渔网上的有机物,同时又不损伤尼龙材料。

为了解决人工分拣成本高和劳动力短缺的问题,他们还开发了自动化分拣方案,通过机械自动化完成渔网的分拣、破碎和造粒,为后续的回收利用提供了便利。

目前,相关技术已在实验室阶段取得了重大突破,为未来的产业化生产奠定了坚实的基础。

“AI+3D打印”科普新体验

科研稳步推进的同时,石学智团队也积极投身科普教育。他们深知,科普是提升公众科学素养、传播环保理念的重要桥梁。

“科研不能囿于实验室。我们要让更多人,尤其是青少年——未来的希望,了解和认识我们的工作。”石学智说。2024年初,实验室系统性开展科普教育活动。初衷虽是宣传团队成果,但在实践中,团队深刻感受到科普独特的社会公益价值,并从中收获巨大乐趣。科普工作,逐渐从单纯的宣传,发展为一个独立的课题研究方向。

团队将3D打印流程精心拆解为“原材料获取”“AI辅助设计”“打印成型”“后处理”四大模块,并针对每个模块设计了体验性强的科普环节。

在“原材料获取”模块,团队利用自研设备让参与者亲手体验用废弃塑料现场生产打印材料的过程。孩子们兴奋地将塑料瓶投入设备,亲眼看着它们在机器运转下,变成一根根打印线材。

“太神奇了!”孩子们惊叹道。这不仅让他们感受到科技魅力,更直观理解了废弃塑料的回收价值。

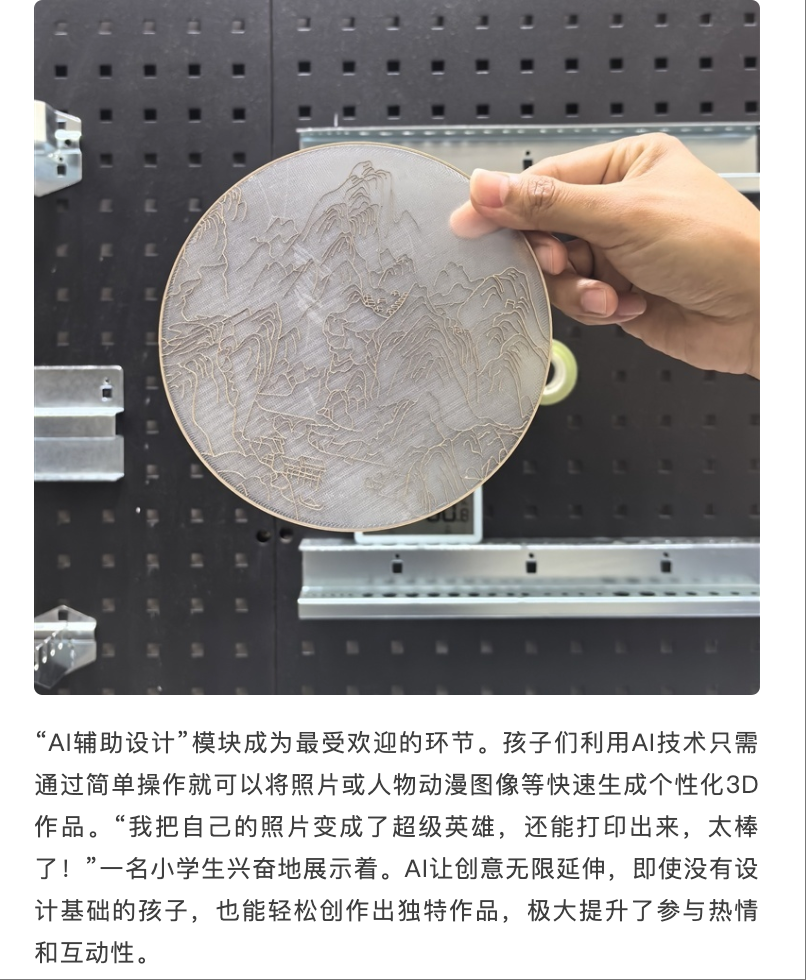

“AI辅助设计”模块成为最受欢迎的环节。孩子们利用AI技术只需通过简单操作就可以将照片或人物动漫图像等快速生成个性化3D作品。“我把自己的照片变成了超级英雄,还能打印出来,太棒了!”一名小学生兴奋地展示着。AI让创意无限延伸,即使没有设计基础的孩子,也能轻松创作出独特作品,极大提升了参与热情和互动性。

“打印成型”和“后处理”模块同样注重体验。孩子们围在3D打印机旁,目不转睛地看着自己设计的作品被一层层“编织”成型,期待与兴奋溢于言表。打印完成后,孩子们动手参与拆支撑、组装拼接等“后处理”环节。对于复杂精细的模型,团队还引导孩子们进行手工上色,甚至将3D打印与掐丝珐琅等传统艺术结合,提升作品艺术性。

一年半来,实验室接待了众多参观体验团队,积累了丰富经验,不断更新设计库和知识库,形成了独特的科普品牌。他们的努力获得认可,成功入围浙江省首批科普联合会科普工作室。

“科普虽是科研的延伸,意义却不可小觑。它不仅能培养学生的实践能力,也能让更多人领略科技魅力,增强环保意识。”石学智表示,未来团队将深化科普工作,计划下半年在岱山一所学校开展为期一学期的科普试点,目标是形成可复制的模式,让更多学校能独立开设相关课程,让科技的种子在更多孩子心中生根发芽。

(相关链接:https://zhoushan.tidenews.com.cn/webDetails/news?id=16325526&tenantId=92&uid=6548e8fa7dee053fb29cfd0c)