“实事求是,莫做调人”,黄以周的箴言唤起了人们关于浙东礼学的记忆。源于晚清经学大师黄式三、黄以周父子的“两黄文化”是浙东礼学的重要组成部分,也是浙东文脉的源泉之一。

7月21日,浙江海洋大学“探岛识海韵,共潮启新章”乡村振兴促进团来到了舟山市定海区双桥街道,在浙江海洋大学师范学院和当地政府的支持下,围绕“海岛乡村IP化探索”主题,先后前往双桥街道浬溪村村委会、黄氏宗祠、浙东礼学馆进行调研,近距离触摸“两黄文化”的历史温度,探寻新时代礼学文化与品牌IP的融合发展之路。

扎根浬溪村委,激活乡风文明新引擎

明正德年间,黄氏世祖黄俊从宁波鄞县姜山迁居定海紫微墩头(今浬溪村),以耕读传家,浬溪村便是墩头黄氏家族的根脉之地。在与浬溪村周书记的对话中,团队成员深切地感受到当地村委对于传承“两黄文化”的重视以及村民对黄氏父子的崇敬之情。

“两黄”之风跨越历史烟云,吹入浬溪万家。在浬溪村村规民约中,处处可见“两黄文化”的影子。黄氏家训核心“孝亲敬长”“邻里和睦”被写入村规,村委会定期开展“孝子女”等评选活动,鼓励村民践行“孝悌”理念。此外,村委会创造性地将黄氏父子“耕读传家,实事求是”的学风与时下研学理念相融合,打造“耕读研学”主题路线。在村委会不懈努力下,浬溪村被评为舟山市中小学传统文化实践基地,黄氏父子的相关事迹也以地方教材的形式走进中小学校园。

探访黄氏宗祠,解码两黄家训旧图谱

黄氏宗祠始建于明末,清雍正年间大规模扩建,2009年被正式列为舟山市文物保护单位,是黄氏家族的精神象征和“两黄文化”的重要载体,在明清以来黄氏家族的历史传承中扮演着重要角色。

团队成员在黄氏后人的带领下走进黄氏宗祠,体悟黄氏家风。祠堂前端坐落着古戏台,其上镌刻着一副对联:“巍巍峨眉山荫水秀林茂盛,涛涛江河祖功宗德若其新”,彰显着两黄文脉的延续传承。大堂里“忠清侯”牌匾格外引人注意。据传此牌匾是御赐之匾,当年鸦片战争期间,英国人想让黄式三当“舟山总管”,他假意应承,趁英国人不备,连夜带着儿子黄以周逃往宁波。回忆起这段往事时,这位黄氏后人眼中不禁泛起了泪光:“祖宗说过,膝可屈于母前,不可跪于敌庭!”黄氏族人始终不忘祖辈之志,并以实际行动将“务敦孝弟,务存忠信”的祖训代代相传,使两黄家训在历史的海洋里熠熠生辉。

溯源浙东礼学馆,书写海岛儒乡新篇章

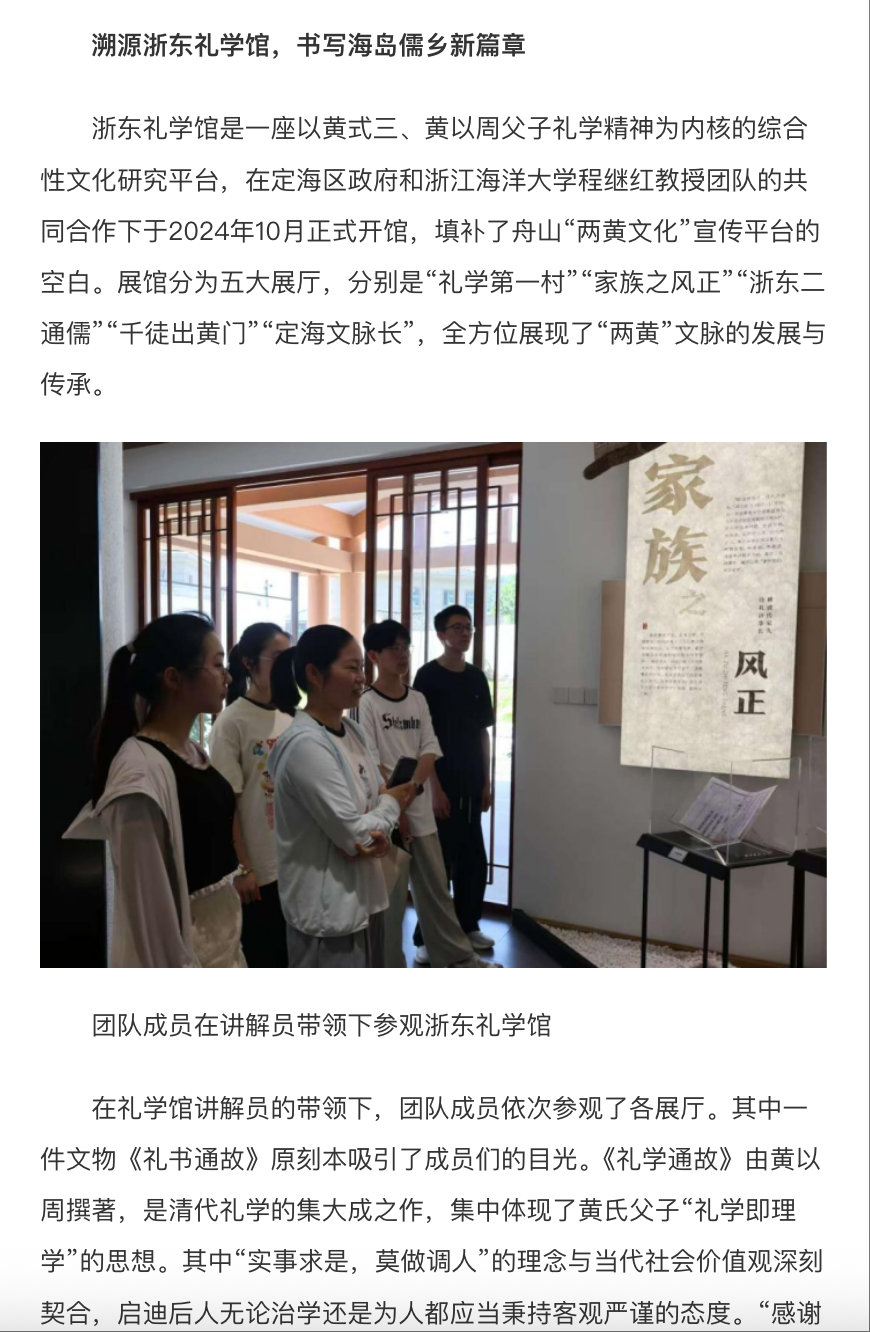

浙东礼学馆是一座以黄式三、黄以周父子礼学精神为内核的综合性文化研究平台,在定海区政府和浙江海洋大学程继红教授团队的共同合作下于2024年10月正式开馆,填补了舟山“两黄文化”宣传平台的空白。展馆分为五大展厅,分别是“礼学第一村”“家族之风正”“浙东二通儒”“千徒出黄门”“定海文脉长”,全方位展现了“两黄”文脉的发展与传承。

在礼学馆讲解员的带领下,团队成员依次参观了各展厅。其中一件文物《礼书通故》原刻本吸引了成员们的目光。《礼学通故》由黄以周撰著,是清代礼学的集大成之作,集中体现了黄氏父子“礼学即理学”的思想。其中“实事求是,莫做调人”的理念与当代社会价值观深刻契合,启迪后人无论治学还是为人都应当秉持客观严谨的态度。“感谢两位先生,为浙东礼学的发展打造了一片新的天地”,团队成员李中奇激动地表达了内心的敬意。礼学馆中,“两黄文化”IP主题文创产品以其现代化和生动形象的样式传递着礼学精神,也给予了团队成员新的启发。

此次赴双桥街道的调研之旅令团队成员们收获颇丰。团队成员们不仅近距离体悟了“两黄文化”的历史脉络,还见证了“两黄文化”在新时代焕发的崭新生机。例如,浙东礼学馆陈列的系列文创产品为传统礼学注入了现代生命力,也印证了“IP赋能乡村振兴”模式的可行性。

未来,团队将继续聚焦双桥街道,进一步挖掘礼学元素,在党和国家大力发展新质生产力的号召下,深入钻研“两黄文化”的IP化表达形式,以新颖的IP、文创设计推动“两黄文化”在新时代的创造性转化、创新性发展。

(相关链接:https://share.ccmapp.cn/shareDetail?1=1&action=opendetail%3Brichtext%3B687de352ac660d32d219fbd8#ocr)