浙江海洋大学“舟山线”首航告捷

8月18日上午,“浙渔科2”号综合科学考察船从长江口外海顺利返航,缓缓靠上舟山临城15号码头。浙江海洋大学自主设置的“海洋锋面与渔业资源长期调查计划”首航告捷。

物理作业、化学实验、生物样本、渔业研究……此次“浙渔科2”号带回9天来海上科考采集的珍贵样本,可谓满载而归。

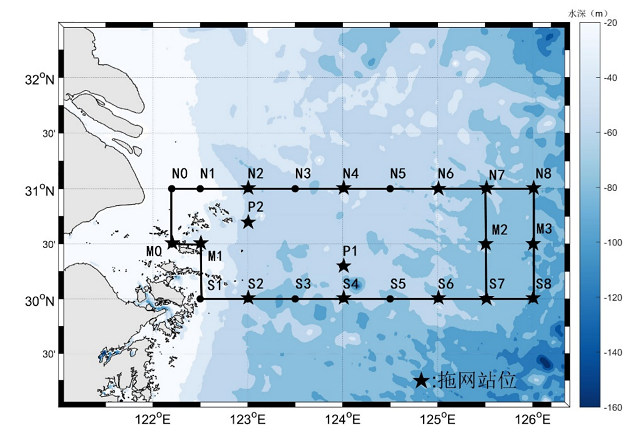

据航次首席科学家李博博士介绍,经过长期筹备、论证,“浙渔科2”号以北纬30°和31°为切面,从舟山出发一直往东调查到东经126°左右位置(最东侧站位依据天气、海况和船舶状况最终决定,不超过 126°E)。航线布置成矩形,覆盖自长江口附近舟山海域至东海陆架边缘处。

此次“浙渔科2”号所承载的“海洋锋面与渔业资源长期调查计划”,主要针对长江口及东海海区的关键科学问题,围绕固定断面开展连续长期观察,并搭载多学科调查团队开展综合性海上实验。

据悉,这样的科学调查,浙江海洋大学今后每年都会开展2~3个航次的动态观测。

此次夏季航段首次调查自8月10日起至8月18日结束,涉及2条主断面、21个定点站位观测,总航程600多海里,底层拖网20次。共有21名科考队员参与了现场调查,获得21站次CTD观测剖面、71个水样、21个表面沉积物样品。

浙江海洋大学党委书记严小军表示,由于这条调查航线受到长江冲淡水、黑潮暖流等影响,海洋理化生指标季节变化较明显,调查研究各项指标更能有效揭示舟山渔场渔业资源变化的原因,且起点和终点都在舟山,因此以“舟山线”命名。

类似“舟山线”这样的海洋断面研究,在国际海洋科学领域并不陌生。其中一条圈内知名度颇高的“PN断面”,进行该项长期研究的以日本学者为主,“PN断面”位置也在北纬30°,而因海域管辖关系止于126°左右。“舟山线”刚好与之相接,促进了形成较完整的断面调查数据。

“舟山线”航海日志显示,“浙渔科2”号由于遭遇“黑格比”台风影响,先后在8月5日至9日期间延迟、8月10日和12日下锚避风,然而21名科考队员最终克服恶劣天气制约,顺利完成科研任务。

海洋科学和渔业资源是浙江海洋大学科学研究、学科建设和社会服务的长期聚焦方向。学校计划每年投入100万元,用于东海关键区域的海洋科学考察,面向全校师生共享研究,促进学校物理海洋学、化学海洋学、生物海洋学及渔业资源学科的交叉融合。

新闻链接:https://mp.weixin.qq.com/s/f_Lt_DUprCJmIs9-XqWnkQ