2025年7月,浙江海洋大学“海舟寻药”调研团围绕“红帆引航·蓝海筑梦·绿韵生金”的核心主题,在舟山展开了一场深度实践。团队的足迹遍布承载红色记忆的蚂蚁岛、收藏历史文脉的舟山博物馆、技术前沿的普罗德企业,并深入定海古城、各大广场、公园、菜场及药店,通过实地考察、企业座谈、文献查阅及大规模问卷调查等形式,系统探寻舟山海洋药物的文化之根、产业之脉与民生之需。此次实践旨在以青年视角,为海洋药物的活态传承与创新发展探寻可行路径,助力舟山打造“蓝色药库”金名片。

文化:追根溯源,探寻蓝色药库基石

任何产业的创新,都离不开对其文化根基的深刻理解。实践团首先致力于从历史与精神的双重维度,探寻舟山海洋医药的文化基石。

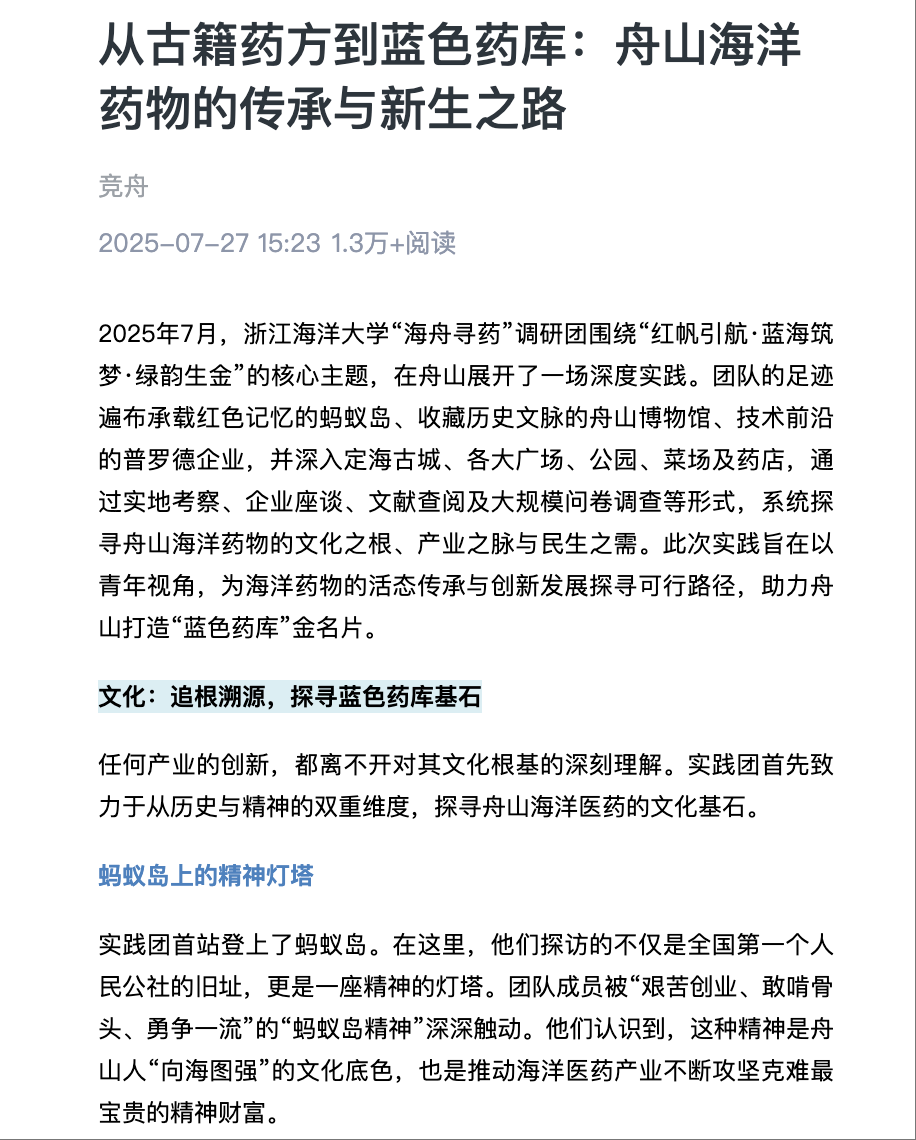

蚂蚁岛上的精神灯塔

实践团首站登上了蚂蚁岛。在这里,他们探访的不仅是全国第一个人民公社的旧址,更是一座精神的灯塔。团队成员被“艰苦创业、敢啃骨头、勇争一流”的“蚂蚁岛精神”深深触动。他们认识到,这种精神是舟山人“向海图强”的文化底色,也是推动海洋医药产业不断攻坚克难最宝贵的精神财富。

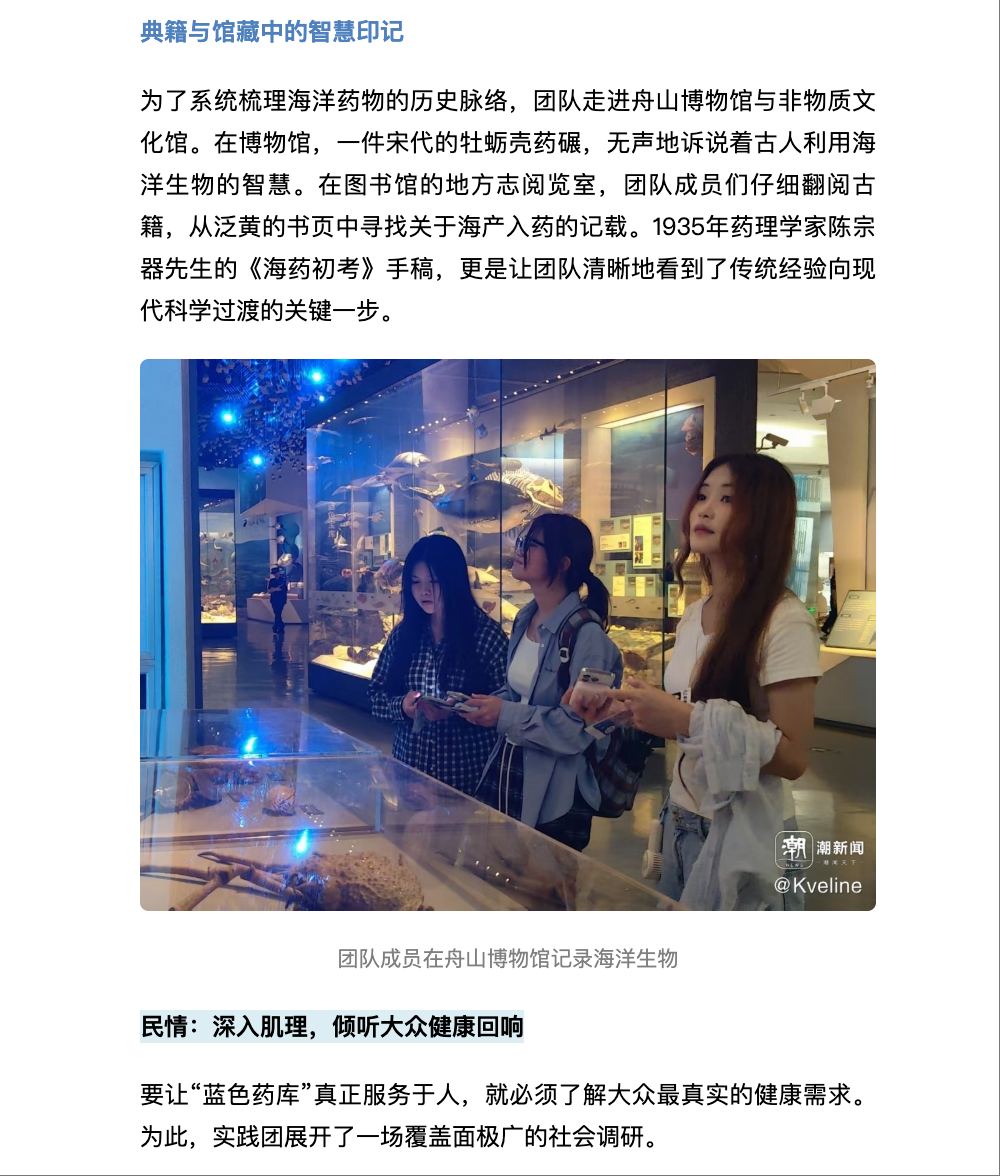

典籍与馆藏中的智慧印记

为了系统梳理海洋药物的历史脉络,团队走进舟山博物馆与非物质文化馆。在博物馆,一件宋代的牡蛎壳药碾,无声地诉说着古人利用海洋生物的智慧。在图书馆的地方志阅览室,团队成员们仔细翻阅古籍,从泛黄的书页中寻找关于海产入药的记载。1935年药理学家陈宗器先生的《海药初考》手稿,更是让团队清晰地看到了传统经验向现代科学过渡的关键一步。

民情:深入肌理,倾听大众健康回响

要让“蓝色药库”真正服务于人,就必须了解大众最真实的健康需求。为此,实践团展开了一场覆盖面极广的社会调研。

城市角落的真实声音

从定海公园到千岛公园,从凯虹广场到宝龙广场,再到人声鼎沸的南珍菜场和古色古香的定海古城,团队成员的身影无处不在。通过大量的问卷调查,他们发现,超过80%的受访市民对海洋保健品抱有高期待,但对其科学原理和使用方法了解甚少。在走访药店时,他们也印证了这一观点:市场上产品虽多,但消费者往往面临选择困惑。

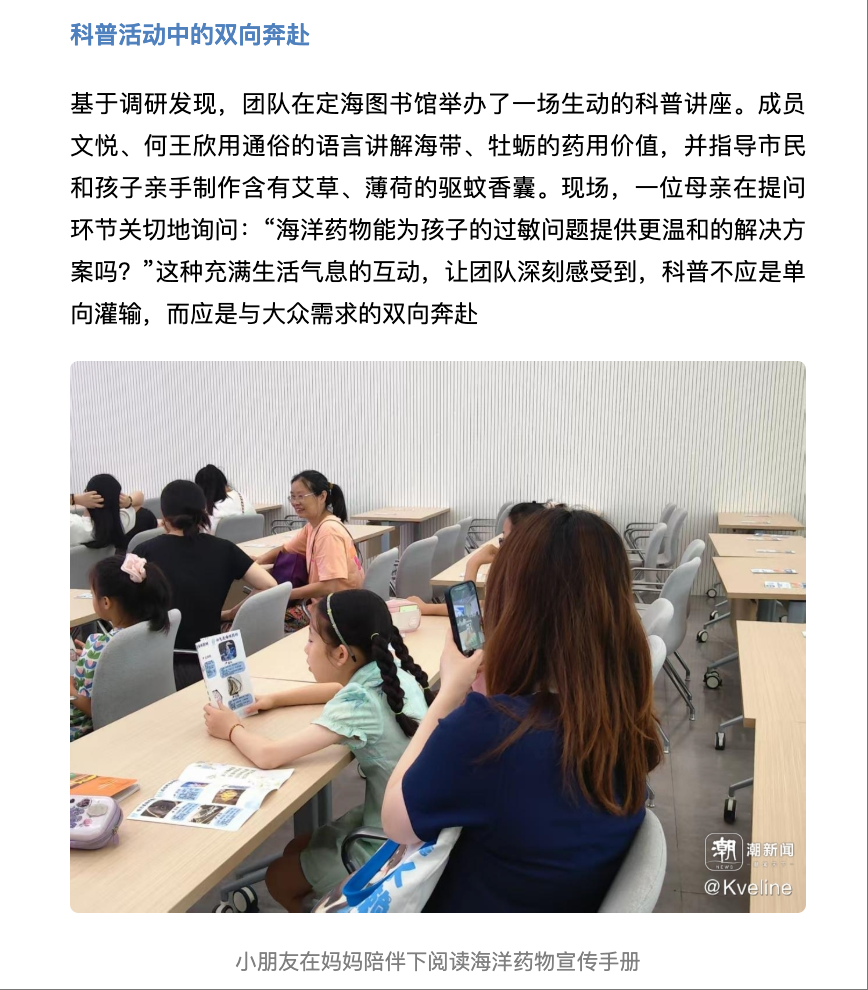

科普活动中的双向奔赴

基于调研发现,团队在定海图书馆举办了一场生动的科普讲座。成员文悦、何王欣用通俗的语言讲解海带、牡蛎的药用价值,并指导市民和孩子亲手制作含有艾草、薄荷的驱蚊香囊。现场,一位母亲在提问环节关切地询问:“海洋药物能为孩子的过敏问题提供更温和的解决方案吗?”这种充满生活气息的互动,让团队深刻感受到,科普不应是单向灌输,而应是与大众需求的双向奔赴。

产业:前沿对话,解码科技转化路径

带着从历史和民情中得来的深刻认知,调研团成员走进了浙江普罗德食品科技有限公司,与产业前沿进行了一场深度对话。

在企业实验室中,先进的4℃低温萃取系统让团队成员大开眼界,这项技术能将活性成分的保留率提升80%以上,为海洋药物的原料开发提供了新的可能。座谈会上,企业经理郑炜坦诚地分享了企业在规模化生产中,面临的“效率与技艺原真性平衡”、“原料供应不稳定”等挑战。

面对这些行业痛点,团队成员结合专业知识,提出了“利用食品加工副产品开发药用原料”、“联合高校开展临床前研究”等建议。这种学术理论与产业实践的碰撞,让团队领悟了“从企业实践中发现科研选题,用学术成果反哺产业”的“逆向创新”思路。

未来:青年献策,赋能海药创新发展

基于对文化、市场和行业的系统调研,实践团对舟山海洋药物的未来发展形成了自己的思考。他们认为,传承与创新缺一不可。首先必须以“蚂蚁岛精神”为内核,建立文化自信;其次要加强面向大众的科学普及,培育理性的消费市场;最终要通过产学研深度融合,推动科技成果的有效转化。

作为青年学子,团队成员深知自己肩负的责任。他们计划将此次调研成果系统整理,制作成科普绘本和线上内容,继续为传播海洋药物知识贡献力量。他们相信,当古老的海洋智慧与当代创新实践紧密结合,舟山的“蓝色药库”必将迎来新的生机,为“健康中国”的绿色发展注入澎湃的“深蓝”活力。

(相关链接:https://zhoushan.tidenews.com.cn/webDetails/news?id=16453129&tenantId=92&uid=6548e8fa7dee053fb29cfd0c)