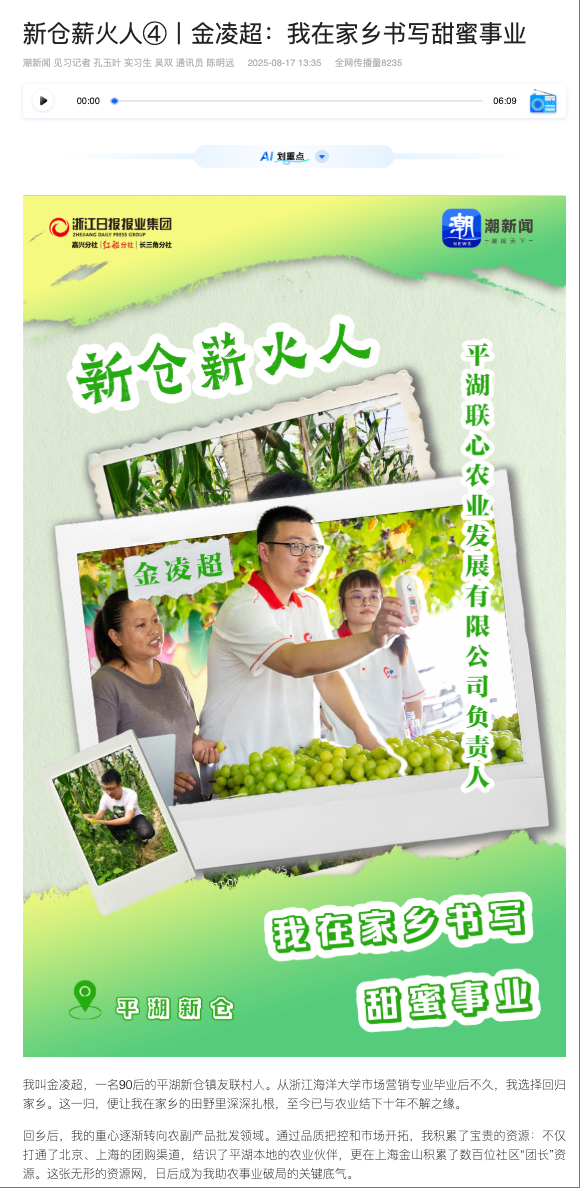

我叫金凌超,一名90后的平湖新仓镇友联村人。从浙江海洋大学市场营销专业毕业后不久,我选择回归家乡。这一归,便让我在家乡的田野里深深扎根,至今已与农业结下十年不解之缘。

回乡后,我的重心逐渐转向农副产品批发领域。通过品质把控和市场开拓,我积累了宝贵的资源:不仅打通了北京、上海的团购渠道,结识了平湖本地的农业伙伴,更在上海金山积累了数百位社区“团长”资源。这张无形的资源网,日后成为我助农事业破局的关键底气。

真正点燃我投身助农事业的决心,源于对乡亲们困境的深刻洞察。我所处的友联村及周边,本是种植“西甜瓜”——西瓜、甜瓜、哈密瓜及本地特色“青皮绿肉”小甜瓜的沃土,新仓镇特有的皮薄脆甜“新仓小西瓜”更是远近闻名。

然而,前些年我亲眼目睹:农户们常常陷入“看去年行情种今年地”的怪圈。去年葡萄好卖,今年就一窝蜂种葡萄;听说青菜畅销,立马又改种青菜。结果往往是:等到产品成熟,市场早已饱和,供过于求。雪上加霜的是,农户的销售渠道单一,只能依赖中间商收购,辛苦种出的瓜还常被压价。双重困境下,农户的种瓜意愿急剧下降,曾经红火的特色“西甜瓜”产业日渐萎缩。

2025年4月,友联村牵头成立了联心农业发展有限公司,我负责具体运营;同年5月初,“友联共富门市部”正式开门迎客。我的目标非常明确:一手打破困扰农户的市场信息壁垒,一手拓宽销售渠道,让友联瓜的甜香重新飘向市场,重振家乡特色产业。

门市部运营不久,友联村的吴美英阿姨便带着急切的心情找来。“小金,我棚里压着500斤西瓜,眼看要烂在地里,快帮我想想办法!”我立即随她赶往瓜棚。一进棚门,清新的瓜香便扑面而来。随手摘下一个切开,薄皮几欲透光,咬一口脆甜爆汁,果肉里还沁着独特的清香。这品质让我心头一震:这么好的瓜,怎能埋没在棚中无人知晓?

“阿姨放心,这么好的瓜,我一定帮你推广出去!”回到门市部,我立刻调动起之前积累的渠道资源。令人欣喜的是,不到半个月,吴阿姨的西瓜在我的助销下卖了6000斤。结款时,吴阿姨紧握着我的手,笑容灿烂:“真没想到这么快!早知道早找你,明年我要多包5亩地种西瓜!”她眼中闪烁的希望之光,让我更深切的感受到助农事业的价值。

为了让更多农户能像吴阿姨一样“种得安心、卖得省心”,我们门市部立了两根“定心针”。一是“保底价”兜底:无论市场行情如何波动,我们向农户的收购价始终保持稳定,彻底消除农户“卖难贱卖”的担忧。二是“信息桥”共享:依托门市部的销售前端和市场网络,我主动向农户分享实时市场动态和需求趋势。例如,这两年在销售中发现,相对于农户们种植较多的甜糯玉米,水果玉米更受市场欢迎且利润更高,我便及时向周边农户提出调整种植结构的建议,帮助他们实现更精准、更高效的种植。

品质,是我们立足中高端市场的生命线。为此,我们建立了严格的分级品控流程:农户在送瓜前需自行初筛;瓜运抵门市部后,我们还会按统一规格进行二次把关,确保品质如一。这也是为了推动本地农户提升种植技术,合力打响新仓农产品金名片。

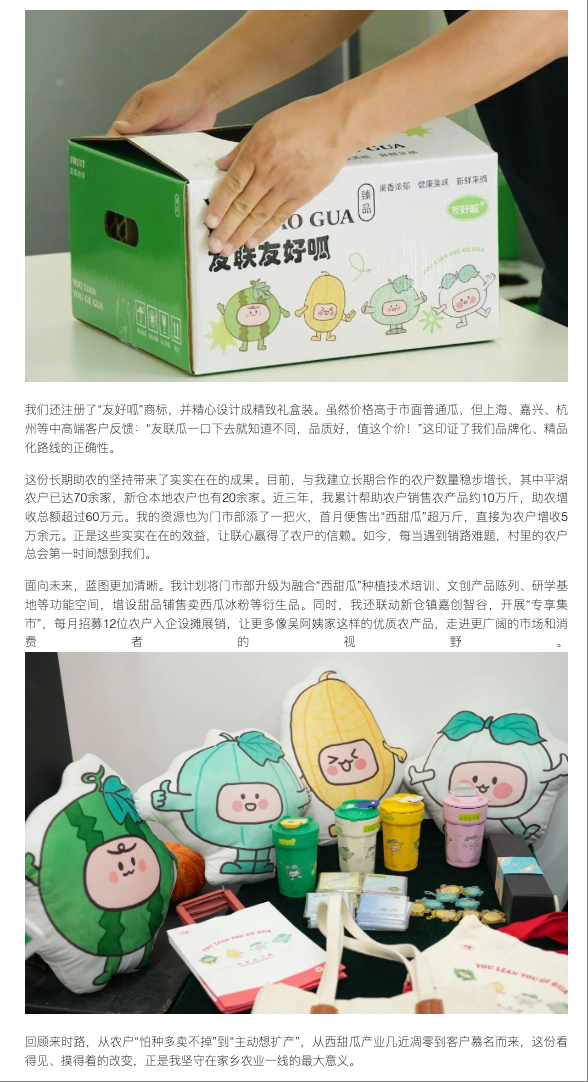

我们还注册了“友好呱”商标,并精心设计成精致礼盒装。虽然价格高于市面普通瓜,但上海、嘉兴、杭州等中高端客户反馈:“友联瓜一口下去就知道不同,品质好,值这个价!”这印证了我们品牌化、精品化路线的正确性。

这份长期助农的坚持带来了实实在在的成果。目前,与我建立长期合作的农户数量稳步增长,其中平湖农户已达70余家,新仓本地农户也有20余家。近三年,我累计帮助农户销售农产品约10万斤,助农增收总额超过60万元。我的资源也为门市部添了一把火,首月便售出“西甜瓜”超万斤,直接为农户增收5万余元。正是这些实实在在的效益,让联心赢得了农户的信赖。如今,每当遇到销路难题,村里的农户总会第一时间想到我们。

面向未来,蓝图更加清晰。我计划将门市部升级为融合“西甜瓜”种植技术培训、文创产品陈列、研学基地等功能空间,增设甜品铺售卖西瓜冰粉等衍生品。同时,我还联动新仓镇嘉创智谷,开展“专享集市”,每月招募12位农户入企设摊展销,让更多像吴阿姨家这样的优质农产品,走进更广阔的市场和消费者的视野。

回顾来时路,从农户“怕种多卖不掉”到“主动想扩产”,从西甜瓜产业几近凋零到客户慕名而来,这份看得见、摸得着的改变,正是我坚守在家乡农业一线的最大意义。

(相关链接:https://tidenews.com.cn/news.html?id=3218781#ocr)